Fais-moi peur !

Les contes regorgent de créatures terribles, dont les enfants aiment avoir peur. Ces récits permettent de se construire face à un monde réel parfois plus dur à supporter que les monstres des fables.

Il existe autant de monstres qu’il y a d’enfants dans le monde pour les imaginer et d’adultes pour les raconter. Certains ont des griffes, des doigts crochus, des écailles ou des crocs. D’autres restent tapis dans le noir, sous les lits, ou vivent au cœur de la forêt. Il en existe des géants, ou de minuscules. Trolls, bêtes surnaturelles, ogres et ogresses, sorciers et sorcières, créatures sans nom, voire sans forme…

Ces histoires ne se transmettent pas depuis des siècles pour rien. Les contes ont une fonction capitale, qui va bien au-delà de l’aide à l’endormissement. Ils permettent aux enfants d’apprivoiser leurs peurs et leurs angoisses, de structurer leurs émotions et de se préparer à affronter le monde « réel ».

Parler de monstres, c’est s’interroger sur la peur de la mort, de la disparition ou de la solitude. C’est parler, en fait, de la lutte pour la vie. Une conteuse, un spécialiste en neurosciences et un pédopsychiatre nous expliquent l’importance de ces récits, qui nous entraînent dans les tréfonds de la psyché humaine.

Organiser le conscient et l’inconscient

« Les histoires de monstres ? Les enfants adorent ! » Françoise Florès, membre des Conteurs de Genève, confirme que ce registre fait partie des incontournables pour ses pairs. "Ces récits ont pour fonction d’organiser le conscient et l’inconscient."

Ses monstres préférés ? "Je suis très inspirée par mes voyages. Je reviens des pays nordiques, et les trolls me sont assez sympathiques." Elle en a bien d’autres dans sa besace : des korrigans bretons, un terrible monstre-bélier africain, ou de vieilles ogresses « qui lancent leurs seins derrière leurs épaules ».

La charge émotionnelle et symbolique de ses histoires, la conteuse en a bien conscience, même si elle s’étonne toujours de leur puissance. L’imaginaire a un grand pouvoir de fascination, sur tous les publics. Alors, face à ces émotions fortes, il faut quelques garde-fous. Même si les enfants sont prêts à encaisser bien plus que ce qu’on pourrait croire : les monstres peuvent être horribles, terrifiants, les histoires extrêmement sombres. A certaines conditions.

« Bien sûr, il faut adapter l’histoire à l’âge, explique Françoise Florès. Pour les tout-petits, jusqu’à 4 ou 5 ans, les limites entre la réalité et l’imaginaire ne sont pas toujours claires. On doit les définir pour eux. » Un monstre doit être très méchant, ou devenir sympathique après un déclic bien annoncé. Ce que les enfants comprennent mal, en revanche, ce sont les personnages ambivalents.

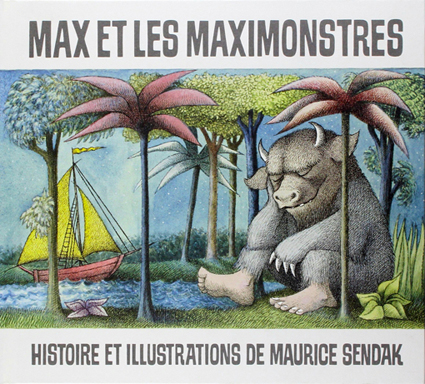

Maurice Sendak, Max et les maximonstres, publié à L'Ecole des loisirs en 1973.

De la barbarie dans les jeunes têtes ?

Même les plus grands se laissent parfois submerger si les frontières sont laissées floues. La conteuse se souvient d’une histoire fantastique qui a laissé un souvenir "épouvantable" à ses propres filles : un récit indonésien, avec un homme qui se transformait en crocodile. « Elles avaient 10 et 11 ans, mais c’était trop trouble et trop tôt. »

L’une des clés pour accompagner les enfants consiste à ritualiser le début du conte, afin de marquer l’entrée « dans le monde des histoires ». La célèbre formule « il était une fois » est là pour ça, mais chaque conteur a la sienne. Fermer la parenthèse de l’histoire, marquer le retour à la réalité, est aussi essentiel. Il n’empêchera pas les enfants de demander si « c’était vrai, ça ? », mais les questionnements font partie du jeu.

Françoise Florès veille en général à ce que son histoire trouve une résolution rassurante. Et elle s’adapte à son public. « Si je vois une mine totalement défaite au deuxième rang, je ne fais pas une trop grosse voix, j’atténue certains éléments », explique-t-elle. Dans tous les cas, le plus efficace reste le refuge dans des bras protecteurs, rituel comptant autant que le récit lui-même.

L’autre grand moment de l’histoire, c’est souvent la mise à mort du « méchant ». « Les enfants souhaitent qu’il tombe, qu’on le mette à terre. Plus la figure était méchante, plus ils attendent qu’elle ait mal. » Tant de barbarie tapie dans les jeunes têtes? « Ils ne voient pas la violence de la même manière que nous, précise Françoise Florès. Pour eux, si une sorcière a très mal agi, elle mérite d’être punie, ils attendent qu’on la brûle. »

C’est le plaisir de l’exécution et d’une « juste revanche », complète David Rudrauf, professeur à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de l'Université de Genève, spécialiste en neurosciences. « Cette valeur hédoniste est un ressort très utilisé dans les jeux vidéo : on jouit du plaisir de la destruction. » Une pulsion qu’il vaut mieux assouvir à travers la fiction que dans la réalité. Les contes permettent, en partie, de canaliser cette violence.

Transformer les angoisses en peur

« Les situations effrayantes et les monstres sont des éléments constructifs pour les enfants, qui leur permettent d’apprivoiser la peur », analyse pour sa part François Ansermet, chef du service de pédopsychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). « Chez les jeunes, la peur occupe une très grande place, et la fiction les aide à l’affronter. »

Le mécanisme va assez loin. « Il faut distinguer la peur de l’angoisse, un sentiment plus diffus, envahissant et immaîtrisable. » Or les récits et les contes offrent des représentations tangibles qui ont le pouvoir de transformer les angoisses en peur : « La peur met en jeu un objet, que l’on peut mettre à distance. Cela ne l’ôte pas, mais aide à la contenir. D’ailleurs, la supprimer ne serait pas souhaitable : la peur est aussi une défense. Sans elle, on ne vivrait pas longtemps », remarque le pédopsychiatre. Initialement, ce sentiment a en effet pour but de prévenir du danger.

Tout comme la peur n’existe pas par hasard, la faculté de s’imaginer des histoires, de projeter une image de monstre, n’est pas là pour rien. « Notre esprit simule une réalité, explique le neuroscientifique David Rudrauf. La fonction de l’imaginaire est donc d’anticiper des événements qui pourraient survenir. »

Le fait de se figurer une licorne ou un ogre fait appel aux mêmes mécanismes que la prévision d’un trajet ou l’émission d’une hypothèse scientifique. « Cela permet d’intégrer à l’avance des éléments de réalité potentielle. »

La fonction de la fiction

En se racontant des histoires, les humains stimulent leur imagination et leur capacité d’anticipation. David Rudrauf se demande même si ce ne serait pas là l’un des buts fondamentaux des productions culturelles. Plus terre-à-terre, les contes joueraient également un rôle de contrôle social, note-t-il. Que ce soit sous forme de loup, de sorcière, ou de croque-mitaine, les parents s’appuient parfois sur la menace des monstres pour faire obéir les enfants. Preuve du poids symbolique de ces histoires.

En tous les cas, la narration est un phénomène commun à l’espèce toute entière, note le scientifique: « Comme le ver sécrète la soie, l’humanité sécrète des récits. » Des récits pour enfants qui ont connu un tournant décisif à l’heure de leur réinterprétation par Walt Disney ou Pixar (lire ci-dessous).

Mais au fait, regarder le dessin animé de Blanche-Neige ou se faire raconter l’histoire, est-ce pareil ? Françoise Florès réagit au quart de tour. Pour elle, la différence tient à la participation de l’enfant et des parents. « Les films sont parfois beaucoup plus forts dans le négatif. L’image est déjà faite, il n’est pas possible d’élaborer la méchante reine comme son esprit pourrait la supporter. »

Le professeur François Ansermet abonde: « Voir ce qui fait peur en compagnie des parents permet une meilleure intégration de l’angoisse. Il peut même y avoir un plaisir de la peur, à condition que l’enfant puisse jouer un rôle actif dans l’échange. »

Des étoiles dans les yeux

Car raconter des histoires de monstres, souvent culturellement très ancrées, requiert une belle interaction entre le narrateur et son public. « Si on n’est pas à son affaire, les enfants le font sentir tout de suite », s’amuse Françoise Florès. Elle-même se plaît à encourager la participation et à s’appuyer sur un public multiculturel pour « traduire » les figures d’un pays à l’autre, demandant à chacun, par exemple, les caractéristiques des sorcières telles que racontées par ses parents ou grands-parents.

Ces créatures et leurs légendes deviennent ainsi des « richesses transmises d’âge en âge », dont les Conteurs de Genève ont choisi d’être les passeurs. « Ce n’est pas si anodin, remarque la conteuse. Raison pour laquelle nous nous donnons de la peine. » Mais la récompense en vaut la chandelle. Il suffit, pour s’en convaincre, d’écouter Françoise Florès évoquer les yeux brillants des enfants captivés par l’une de ses histoires.

Les contes, reflets de nos angoisses profondes

Mais de quoi les enfants ont-ils si peur, qui aurait poussé toute l’humanité à développer de complexes récits horrifiques pour exorciser ces angoisses? « Ils ont peur de la mort, du rejet, de l’isolement. De l’abandon, de l’étranger, de l’agressivité. De la disparition, que ce soit la leur ou celle de leurs proches. Et ils ont raison de se poser des questions, au vu de l’environnement immédiat dans lequel ils grandissent. » David Rudrauf, professeur associé au Centre interfacultaire en sciences affectives (CISA) de l’université de Genève, en connaît un rayon sur les émotions, et la peur en particulier.

Avec son équipe, le scientifique étudie les relations entre le corps, l’émotion, le ressenti, la conscience de soi et l’intersubjectivité. Un champ de recherche au carrefour de la neurologie, de la psychologie, de la philosophie et des arts... Sans accroc, la discussion passe des contes traditionnels à la réalité virtuelle, du fonctionnement du cerveau à la définition de l’esprit humain, de Lévi-Strauss à Lacan.

Adultes et enfants partagent les mêmes peurs

Aux dires du chercheur, les peurs ressenties par les enfants ne diffèrent pas tant de celles des adultes. Chef du service de pédopsychiatrie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), François Ansermet dresse sensiblement la même liste de peurs enfantines.

Celles-ci peuvent apparaitre très tôt, dans le sillage de la peur de l’étranger, qui s’exprime autour des 8 mois, précise-t-il. Et cela même si les parents tentent de « protéger » leurs enfants, par exemple en s’interdisant de parler de la mort. « Consciemment ou non, l’enfant aura peur de mourir, ou que ceux qui l’entourent disparaissent. »

Associé à ces craintes vient le doute. Face aux peurs de l’enfant, les adultes ne cesseront de lui expliquer qu’il ne risque rien et qu’il est protégé. « Mais au fond, rien ne le prouve, il reste toujours un fond d’incertitude, décrypte David Rudrauf. Au contraire, le chaos est toujours à la porte, et les enfants ne sont pas dupes. Ils savent que nous ne pourrons éternellement les protéger. » Guerre, violence, terrorisme... Les jeunes ont conscience des temps troublés que nous traversons, même s’ils n’ont pas toutes les clés pour en décrypter l’horreur et l’absurdité.

Il ne serait donc pas irrationnel de craindre l’apparition, la nuit, d’un monstre planqué dans une armoire. « Nous sommes des machines à inférence, nous fonctionnons en permanence dans un cadre probabiliste, nous supposons », explique le neuroscientifique. Pour illustrer sa pensée, il prend l’exemple d’oiseaux volant au loin: « Vu leur mouvement, leur emplacement et mon expérience, j’imagine que ce sont des oiseaux. En réalité, je ne les distingue pas, je pourrais avoir tort. »

De même, un enfant craignant l’apparition de monstres projette-t-il une pensée au biais très fort et affectivement chargée. Un parent aura beau lui expliquer que le monstre n’existe pas et l’enfant tenter de s’en convaincre, sa peur, elle, demeurera puissante et bien réelle.

Les enfants demandent et redemandent les monstres

Paradoxalement, avoir peur procure parfois du plaisir. Ce ressenti explique entre autres l’immense succès des films d’horreur. Comme pour les histoires de monstres, ces récits ont l’avantage d’être mis à distance, contrôlés. « C’est une pratique ritualisée, on peut arrêter quand on veut, et le déplaisant devient ainsi source de jouissance », analyse David Rudrauf, allant jusqu’à comparer ce phénomène au plaisir recherché dans les relations sadomasochistes.

Pour expliquer ce sentiment ambigu, le pédopsychiatre François Ansermet explique que « nous sommes attirés par l’idée d’explorer nos limites. Raison pour laquelle les enfants ‘jouent à se faire peur’, allant parfois jusqu’à prendre des risques réels. »

Chez les plus jeunes, entre 3 et 5 ans, le spécialiste observe une jubilation toute particulière devant le sentiment de peur. « C’est l’âge où ils demandent à ce qu’on leur raconte encore et encore, qu’on leur montre à nouveau les images qui les effraient le plus. Vous avez, à ce moment-là, l’attitude bien connue de l’enfant qui met la main devant les yeux, mais guigne entre ses doigts. »

La fabrique des monstres

Son trait est reconnaissable entre tous. Le Suisse Etienne Delessert vit aujourd’hui aux Etats-Unis, dans le Connecticut. Parmi ses innombrables œuvres – dont certaines sont parues dans Siné Hebdo –, les livres pour enfants tiennent une place particulière. Son trait, doux et onirique, ne l’empêche pas de représenter de vrais monstres, des plus inquiétants.

Comment devient-on créateur de telles figures, à mi-chemin entre le rêve et le cauchemar ? Coup de fil outre-Atlantique.

« Mes livres s’adressent surtout aux 2 à 8 ans. C’est un âge que je trouve fascinant, auquel les enfants forment leur monde et se posent d’innombrables questions sur les liens avec leurs amis, leur famille ou la nature qui les entoure. »

Après, regrette l’artiste, les jeunes subissent l’influence des structures d’enseignement. « Tout n’est plus permis, ce qui diminue leur liberté d’expression. »

Ce qu’il cherche avant tout ? Susciter les questionnements, contrairement à la tendance actuelle. « J’observe une lente et dangereuse banalisation des sujets. Parfois, on trouve une étincelle de créativité dans une histoire, mais elle restera de l’ordre du divertissement. Si les contes de Grimm ou de Perrault se transmettent depuis des générations, c’est bien parce qu’on y trouve des histoires fortes, difficiles et sombres. »

Son discours rejoint celui du neuroscientifique David Rudrauf, ainsi que du pédopsychiatre François Ansermet, qui notent une « expurgation des contes ». Et tous les trois s’en inquiètent. Car la noirceur des histoires permet d’évacuer une forme de violence que nous portons tous en nous.

Que ce soit après la suppression du passage où la marâtre coupe les orteils de ses filles pour les faire rentrer dans la fameuse pantoufle de vair de Cendrillon, ou l’édulcoration de La Belle et la Bête selon Walt Disney, les contes perdraient donc de leur intérêt et de leur force.

« Les adultes ont débarrassé les éléments psychologiques de ces histoires pour en faire du divertissement », regrette Etienne Delessert. En toute connaissance de cause, puisqu’il a travaillé longtemps sur La Belle et la Bête, qu’il a même illustré.

Illustration d'Etienne Delessert pour La Belle et La Bête, Grasset / Monsieur Chat.

Le monstre, en autoportrait

Comment construit-on un monstre, alors ? Pour la fameuse Bête, le Suisse a beaucoup cherché. « Je ne voulais pas d’un lion ou d’un ours. J’ai fini par opter pour la chauve-souris, un animal assez bizarre et inquiétant. » Ce monstre-là porte même en lui une part de son créateur. L’image sur laquelle on le voit endormi est la copie d’une photo prise par l’épouse du peintre, tandis qu’il faisait la sieste. « Ce monstre, en réalité, c’est moi. »

Au-delà de l’anecdote, la construction d’une telle créature est une affaire sérieuse. « Un monstre peut être violent, casseur, faire peur, mais il ne doit pas être dévoyé. Un bon monstre n’est pas... (Etienne Delessert cherche le mot juste, hésite. On suggère ‘malsain’?) Non, plutôt psychopathe. Voilà, il ne doit pas être psychopathe. Ceux-là, on les voit dans le monde réel, inutile de les inventer. »

Pour découvrir les œuvres de l'artiste :

- Etienne Delessert, Les Monstres, Collection: Yok-Yok, 2013 (1979), Ed. Gallimard Jeunesse, 40 pp. De 3 à 6 ans.

- Rita Marshall, J’aime pas lire !, illustré par Etienne Delessert, 2006 (1993) Ed. Gallimard Jeunesse, 32 pp. De 5 à 9 ans.

Nous remercions Le Courrier et la journaliste Laura Drompt pour le droit de reproduction de cet article paru dans Le Courrier, 12.08.16.

Merci également à Etienne Delessert pour le droit de reproduction de ses deux illustrations.

09.09.16

Première image : illustration d'Etienne Delessert pour Bas les monstres (Bayard Presse).