DESSINE-MOI… UNE CARTE : DU MONDE À MOI

Les albums pour enfants sont nombreux à contenir des cartes qui oscillent entre l’exploration de la réalité, sa réinterprétation inventive ou encore la fiction de mondes créés de toutes pièces. Les premiers prennent souvent la forme d’un documentaire comme Voyage en Laponie de Monsieur de Maupertuis d’Élisabeth Badinter et Jacqueline Duhême (Seuil jeunesse) ou L’Arbre de la vie de Peter Sís (Grasset jeunesse) sur le parcours de Charles Darwin. Un Paris très personnel est régulièrement cartographié par les illustrateurs, à la manière enfantine de Beatrice Alemagna dans Un lion à Paris (Autrement) ou réagencé comme sait le faire Claude Ponti dans La Nuit des Zéfirottes (L’Ecole des loisirs).Enfin, qui mieux que François Place a su proposer autant de cartes porteuses de civilisations et de sociétés imaginaires, avec l’Atlas des géographes d’Orbae (Casterman) ? Pourtant, au-delà d’un support à la connaissance ou à l’imaginaire géographique, les cartes ou les plans synthétisent un lieu de construction de soi, en tant que personne physique, sexuée ou encore auctoriale.

Atlas des géographes d’Orbae, François Place

Atlas des géographes d’Orbae, François Place

Un marqueur identitaire

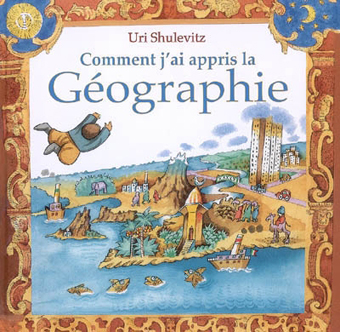

Plutôt que les terres représentées, certaines cartes dévoilent des informations sur les personnages qui les observent, les dessinent ou les traversent. Le titre d'un album d’Uri Shulevitz, Comment j’ai appris la géographie (Kaléidoscope) n’est rien moins que trompeur. L’apprentissage mis en scène est bien plus intime. Au lieu d’acheter une maigre portion de pain pour assouvir la faim de sa femme et son fils, un homme rentre avec un planisphère. D’abord en colère, l’enfant finit par comprendre la valeur du cadeau de son père : en lisant ces noms étranges, il compose des poèmes, devient sensible aux allitérations et s’imagine mille vies bien loin de sa misère quotidienne. En rendant hommage à son propre père, Uri Shulevitz expose surtout comment cette carte dont il donne seulement à voir les proportions et la multitude de couleurs a changé sa vie et construit ses valeurs actuelles et sa personnalité créative.

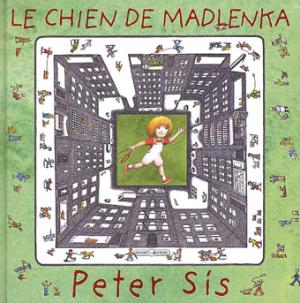

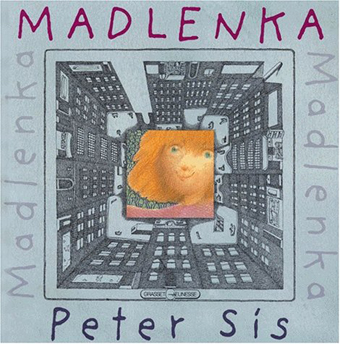

Par-delà ce type d’albums ouverts sur le monde entier, il est des ouvrages qui restreignent volontairement leur champ d’action en limitant leur univers cartographique à un territoire que leurs personnages connaissent bien : leur maison, leur rue, leur quartier. C’est le cas du Chien de Madlenka (Grasset jeunesse) de Peter Sís. En effet, dans l’album de l’illustrateur d’origine tchèque, on reconnaît la Terre, marquée d’un point rose, sur un fond noir tracé à la plume, à la manière habituelle de l’artiste. Par un effet de zoom, un second cadre identique rapproche la planète et laisse entrevoir la forme d’un pays, dont les rues seraient rectilignes. La double page suivante offre deux cadres qui occupent davantage l’espace de la page. Le fond de l’image s’est éclairci : la rotondité de la Terre est toujours visible alors que l’illustration est centrée sur New York dont la topographie générale et quelques ponts sont identifiables. Dans cet ouvrage, l’auteur questionne et met en perspective, au sens propre et au sens figuré en ce qui concerne l’illustration, le lieu donné à voir au lecteur. Avant d’accompagner Madlenka dans sa propre conquête du monde, l’illustrateur propose un repérage des lieux sous divers angles de vue. Le lecteur est ensuite invité à arpenter le quartier en compagnie de Madlenka.

La fillette y concentre son univers à plusieurs titres. Au moment où Madlenka sort pour «faire le tour du quartier», l’illustrateur synthétise le quartier avec une échelle encore différente, qui laisse penser que ce pâté de maisons peut être cerné par une fillette. Chacun des personnages est symbolisé par un point de couleur. Aussi, le lecteur suit-il parallèlement le déplacement de la fillette, sur la double page et avec une vision en contre-plongée. Le plan se personnalise et quitte son atemporalité, même si le monde extérieur connu s’arrête à cet espace. Ce chien imaginaire, à qui la seule tension de la laisse donne une présence, autorise une triple traversée : celle du quartier bien évidemment, celle des continents par l’intermédiaire des personnages que la fillette rencontre, mais également celle du temps. Madlenka croise certains des voisins à qui elle avait pu montrer sa dent qui bougeait lors de sa première aventure, dans l’album Madlenka. Symboliquement, les volutes que la typographie a pu décrire, au début de l’album, autour du quartier, sont aussi le tour de la terre. Cet élément était évidemment plus sensible dans le premier album où la page de gauche reprenait systématiquement un plan du quartier et donnait quelques éléments sur le type de magasin croisé par la fillette, le pays d’origine du propriétaire… Pour lire ces précisions, le lecteur était obligé de tourner le livre à quatre reprises avant de revenir à la position initiale. Ainsi, il mimait durant sa lecture le geste de Madlenka. L’un fait opérer un tour à son livre tandis que l’autre opère le tour de son quartier. Dans le premier volume, chacun transmettait un peu de son pays en transformant le prénom Madlenka en Madela, Maddalena, Mandala ou encore Magda. En exhibant son chien, Madlenka renvoie ici chacun de ses voisins à sa propre enfance et au chien qu’il a eu, – comme le lui rappelle le boulanger, Monsieur Gaston – , ou à l’animal dont il a rêvé.

Ainsi, au gré des évocations, le chien de Madlenka dont la physionomie est un espace ouvert à l’imaginaire du lecteur est tour à tour «blanc et petit», «grand et touffu», noir comme le laisse voir l’illustration, ou encore avec des taches. La prouesse de Peter Sís tient également à sa capacité à inscrire dans l’espace de la page les souvenirs. En obligeant le lecteur à soulever des languettes pour découvrir l’enfant qu’a été l’adulte que croise Madlenka, son terrain de jeu et enfin son chien, il trace une véritable topographie du souvenir. Le temps, le passé sont matérialisés par un espace pictural identifiable et circonscrit. Le geste même du lecteur s’inscrit dans une temporalité. Il lui revient de faire apparaître le passé au coeur du présent. En cela, il est aidé par trois doubles pages centrales dans l’album, où l’illustrateur fait disparaître le décor new-yorkais pour se plier aux déplacements induits par le jeu de Madlenka et de son amie Cléopâtre, tour à tour princesses de contes de fée, pharaonnes ou aventurières. Le déplacement n’est pas que temporel chez Sís, mais aussi géographique. En faisant le tour de son quartier new-yorkais, Madlenka convoque le monde entier, passé et présent.

L’auteur-illustrateur souligne ainsi combien l’espace quotidien peut laisser de place à la surprise et à l’ailleurs quand on sait se laisser porter. Son souci de l’enfant l’incite à varier les proportions et les échelles. Quand un quartier se fait aussi vaste que le monde, quand le présent coïncide avec le passé, les souvenirs des uns avec les jeux imagés des autres, une réponse est apportée à la question d’habiter un lieu.

Posséder un lieu, c’est avoir su l’imaginer suffisamment pour le transformer à son image.

La carte du tendre de l’adolescence

Mais le lieu influe aussi sur celui qui le traverse. La mise en scène du plan ou de la carte à elle seule peut témoigner de cette métamorphose, encore inconsciente, du protagoniste. L’album de Christian Bruel et Anne Bozellec, Venise n’est pas trop loin (Éditions Être) joue du décentrement. Une mère et sa fille se rendent à Venise comme tous les étés, laissant mari et frères en France. Contrairement à de très nombreux albums, la carte n’est située ni au début ni à la fin, mais dans les premières pages de l’album. Il s’agit d’un banal plan imprimé d’une partie de Venise qui fait pendant à quelques indications sur le lieu de résidence des deux personnages. Sous cette présentation anodine pointent pourtant deux ou trois écarts intéressants : tout d’abord, le plan est légendé en italien. Le «pont des trois arches» est certes facilement lisible sous le «ponte dei tre archi», mais son emplacement en bordure de carte, et même en partie tronqué, empêche sa reconnaissance immédiate. De même, le ticket de vaporetto présent sur le côté gauche oriente le regard vers un autre endroit du plan identifié comme le quartier du Cannaregio évoqué aussi dans le texte. Le plan donne certes des indications sur la configuration de la ville avec ses dizaines de petites artères et ses nombreux ponts, mais il a un objet bien plus précis ici. Il est surtout une métaphore de la situation de la jeune fille, entre deux états, celui d’enfant et celui de femme qui affleure par moments, même si elle est encore cachée. Parties à deux, la mère et la fille multiplient les temps en solo, qui sont autant de plages de liberté pour l’adolescente, de «treize ans, presque quinze». La maturité se lit aussi au territoire exploré : «L’accord sur les frontières a été longuement négocié. Tracé au stylo sur les deux petits plans de Venise, son territoire est plus grand cette année.» Ce récit raconte surtout une histoire de limites. Lors de ses pérégrinations, la fillette joue avec des hommes à un jeu, en apparence anodin, qui consiste à lancer des morceaux de sucre dans le canal. C’est seulement lorsqu’elle a perdu qu’elle se rend compte qu’il n’y a que des hommes et qu’elle veut fuir l’engagement qu’elle a implicitement signé. Elle doit donner une heure de son temps à son vainqueur. Elle a flirté avec les armes qui feront sans doute sa séduction de femme, «son sourire, l’irrésistible», mais une fois le rendez-vous pris, elle éprouve une peur de petite fille. Sans que jamais les mots ne soient clairement prononcés, elle craint pour son intégrité physique. Elle finit par se rendre au rendez-vous qui s’avère une innocente exposition de tableaux, certainement de la main de son vainqueur, et sa réaction, alors que le danger est passé, est celle d’une enfant, puisqu’elle pousse l’homme venu à sa rencontre dans la piscine, avant de s’enfuir.

Ici, la carte permet certes une exploration du territoire géographique, mais elle suggère surtout combien elle est liée au territoire mental. Se confronter aux frontières de la ville revient à s’interroger sur ses propres limites, sur le chemin encore nécessaire pour être adulte à l’âge où certaines frontières ne doivent pas être dépassées. Ce jeu sur le territoire se poursuit enfin en clausule de l’album quand Christian Bruel signe une lettre adressée à l’éditeur (en l’occurrence lui-même) pour évoquer la véracité de l’histoire : là aussi est mis en exergue le rapport aux frontières, cette fois entre fiction et réalité. Le plan est donc plus vaste qu’il n’y paraît, puisqu’il synthétise, pour le lecteur, l’enjeu de l’histoire.

Un tracé qui raconte une vie

Dans L’Empire des cartes, Christian Jacob nomme «carte-tableau» des cartes où l’iconographie est privilégiée au profit de la topographie. Plusieurs des cartes tracées dans les albums appartiennent à cette catégorie, d’autant plus quand l’enfant-cartographe sait dessiner et pas ou peu écrire. Les Cartes de ma vie de Sara Fanelli (Seuil jeunesse) en offre plusieurs exemples extrêmement parlants. Le relief est signalé par des personnages à vélo, à cheval qui grimpent ou descendent tandis que des aplats de couleurs délimitent des territoires de manière aléatoire. La façade de «ma maison», presque au milieu du plan, à la manière des anciens planisphères où l’Europe était placée au centre par les cartographes, s’ouvre sur deux couleurs, marron et rouge sans que le changement de couleurs soit explicite. La taille des objets ou des bâtiments correspond à l’importance affective que le pseudo-enfant narrateur leur accorde. Ceci est particulièrement visible avec «la carte de mon coeur», où le chien qui semble être un fil conducteur de tout l’album, tant il est présent, sous une forme ou une autre, – au point même d’être lui aussi «cartographié» – possède sa place, au même titre que les parents, les surprises ou le chocolat dans le coeur de l’enfant. Avec une certaine maturité, ou un certain idéal, une place est réservée à «quelqu’un que je ne connais pas encore», rappelant en cela les premières cartes où le blanc prenait une part importante, les «terrae incognitae» étant nombreuses et appelées à disparaître au fil du temps, traçant en filigrane la généalogie des cartographes. Une carte est une photographie du présent résolument ancrée dans le passé et tournée vers un avenir ou des possibles.

Sur la jaquette de couverture – en réalité, une grande carte qui se déplie –, la maison est plus grande que l’école, le chien presque aussi gros que la maison. La carte accorde également une place conséquente à la chambre de l’illustratrice présentée comme une enfant par la technique graphique maladroite qu’elle emploie. Un système de flèches signale la coexistence sur la même carte de plans de détails de bâtiments, sans frontière entre intérieur et extérieur, comme ici la chambre qui voisine avec l’extérieur de la maison. De mêmes «erreurs de perspective » sont visibles dans la carte de Ma Vallée (L’Ecole des loisirs) de Claude Ponti. Certes, l’illustrateur accentue son lien avec une carte réelle en privilégiant davantage les toponymes aux dessins restant limités à quelques repères naturels comme les rochers, les forêts ou les arbres, dont la souche où habite le narrateur, en bas à gauche de l’illustration, qui offre une vue imprenable sur la vallée. Cette dernière est par ailleurs représentée à de nombreuses reprises dans des conditions climatiques différentes. Mais la carte oscille entre divers niveaux de perception et multiplie les changements d’échelle, confrontant le lecteur à des détails tout en valorisant aussi une vue d’ensemble.

Sur l’illustration de Sara Fanelli, les deux lits ne sont pas dessinés selon les mêmes proportions, privilégiant la couche de la narratrice au détriment de celle de sa soeur, de moindre importance à ses yeux. Bien évidemment, cette rupture de cohérence dans l’appréhension de l’espace pourrait signifier une maladresse de l’illustratrice, mais elle souligne surtout sa volonté d’exhaustivité face à un lieu qu’elle veut épuiser.

Inscrire des lieux pour s’écrire

Dans son article «Surface et profondeur du paysage : pour une écologie symbolique» (in Bruno Duborgel (éd.), Espaces en représentation), Jean-Jacques Wunenburger pose, à propos du paysage, une affirmation qu’on peut étendre à tout lieu : «[Il] n’existe jamais comme une chose en soi dotée de propriétés immanentes auxquelles il faudrait se soumettre : il n’existe qu’occupé, investi, réorienté, redimensionné par un sujet, pour lequel seul il peut devenir centre ou périphérie, point de repos ou point de fuite.»

Dans le cas des albums que nous évoquons, l’auteur endosse un double rôle : il fonde un monde et il lui assigne des limites, une culture, une histoire. Comme auteur, il crée un monde naturel et comme cartographe, il lui donne une lisibilité. L’activité cartographique est d’ailleurs mise en abyme dans Les Cartes de ma vie par la représentation de cartes dans un livre posé sur le bureau de la soeur et par des dessins à même la table du bureau de la narratrice. La cartographie commence par des dessins et est intimement liée à l’activité scripturale : les objets sont délimités spatialement ; le coffre à jouets, que le lecteur est invité à compléter, l’est également. La narratrice, tout en laissant un espace de liberté au jeu de l’enfant, substitue à un contenant une autre représentation spatiale. Le jeu est enfin celui du faire semblant quand un élément de décoration se transforme en un potentiel moyen d’explorer le monde, tel ce tapis complété par la parenthèse «volant !». La carte, entre texte et image, est ici une inscription spatiale de la temporalité et de la mémoire. De la carte de l’espace, on passe à la carte des états d’âme, à la carte dont les lieux s’échelonnent dans le temps d’une biographie, qui est déjà mémoire du vécu.

Parmi d’autres potentialités, la carte assigne à un territoire certaines vertus, à des lieux un nom. La dessinatrice en herbe rassemble le double rôle de découvreur de territoires qui s’approprie, au moins symboliquement, un espace par son geste de nomination et de cartographe. Comme le souligne Andrée Chauvin dans un article consacré à Georges Perec, «tout cartographe est en position de découvreur de monde, il fait passer la forme géographique de l’indifférencié et de l’anonymat d’une terre vierge et inconnue, à l’espace familier de notre monde, car envahi par la réticulation des lieux nommés qui constituent notre horizon pragmatique et culturel.» Les ouvrages mentionnés dans cet article donnent un aperçu de la richesse des cartes et de leur capacité à donner autant d’informations personnelles et intimes sur leurs créateurs. Dans ces albums, l’identité se révèle progressivement au lecteur et au cartographe lui-même. Au-delà de la reconnaissance et de la fondation d’un territoire, les cartes et les plans participent de la construction d’une personnalité.

Cet article a paru dans la revue Parole de l'INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS