Bande dessinée et enseignement des humanités

Les Éditions littéraires et linguistiques de l'Université de Grenoble (ELLUG) viennent de publier un imposant ouvrage intitulé Bande dessinée et enseignement des humanités. Le directeur de cet ouvrage, Nicolas Rouvière, nous a fait l'amitié d'en rédiger un compte-rendu très détaillé pour Ricochet.

Depuis la fin des années 90, la bande dessinée s’est en partie affranchie du cadre conceptuel des « paralittératures », pour s’inscrire dans le champ plus légitime des « littératures dessinées ». Si ce mouvement s’est accompagné en France d’une reconnaissance officielle de la part des plus hautes autorités éducatives, le médium peine cependant à trouver sa place dans les pratiques de classe, par faute de théorisation didactique. L’ouvrage Bande dessinée et enseignement des humanités, dirigé par Nicolas Rouvière, tente de combler ce retard. De l’école élémentaire à l’Université, il expose les enjeux éducatifs contemporains, liés à l’étude de la bande dessinée dans les classes de littérature, d’histoire, de langue et civilisation, et propose des repères théoriques et didactiques pour cet enseignement.

La première partie de l’ouvrage est consacrée à un état des lieux sur la place de la bande dessinée à l’Ecole : après avoir pris la mesure des résistances culturelles et des obstacles pédagogiques à l’étude de la BD comme art littéraire et graphique, elle met en évidence les enjeux éducatifs de son usage scolaire et de tracer des perspectives nouvelles pour son enseignement.

La seconde partie du livre est consacrée à l’étude de la bande dessinée en classe de littérature, du cycle 3 au lycée. Quelle démarche adopter pour étudier un album intégral à l’école, depuis le choix d’un univers d’auteur, jusqu’aux dispositifs de présentation et questionnement de l’œuvre dans la classe ? Et quel travail comparatif faut-il mener avec l’œuvre source, lorsqu’il s’agit d’adaptations BD de classiques de la littérature ?

La troisième partie est consacrée aux liens entre la bande dessinée et l’enseignement de l’histoire. Après avoir traité des enjeux mémoriels liés à l’étude en classe de fictions historiques, elle montre en quoi il est possibilité d’utiliser la bande dessinée en classe comme une véritable source documentaire, dans le cadre de l’histoire culturelle.

Enfin la quatrième partie de l’ouvrage est consacrée à l’étude de la bande dessinée dans le cadre des cours de langue et civilisation. Elle traite des obstacles interculturels impliqués par l’étude du médium en contexte non-francophone, et questionne les possibilités d’une approche intégrée, où la bande dessinée, tout en servant les apprentissages de langue et civilisation, est aussi étudiée pour elle-même, dans sa dimension littéraire et plastique.

Par-delà l’immersion de la BD dans la culture médiatique, l’ouvrage Bande dessinée et enseignement des humanités entend placer les élèves en situation de questionnement face aux œuvres, pour promouvoir les Humanités comme cultures de l’interprétation.

Dans une riche introduction, Nicolas Rouvière rappelle l’histoire houleuse des liens entre éducation et bande dessinée, et retrace le long processus de légitimation du médium, depuis le milieu des années 60. Harry Morgan montre ainsi combien les préventions négatives des éducateurs contre le médium, mêlant confusément considérations esthétiques et morales, ont pu confiner, à une forme d’ « illettrisme iconique », lorsqu’il s’agit d’accepter que des images séquentielles puissent piloter la narration. Plusieurs livrets pédagogiques postérieurs aux années 2000 attestent selon lui de représentations persistantes qui informent souterrainement les intentions pédagogiques les plus bienveillantes. Bernard Tabuce montre que les progrès accomplis dans l’approche éducative de la bande dessinée, demeurent lents et incertains, avant que la BD puisse être étudiée en classe comme art littéraire et graphique à part entière, et plus seulement comme support prétexte à des apprentissages grammaticaux ou narratologiques. Car elle reste tributaire de l’évolution des programmes, et de leur traduction dans les manuels, encore fluctuante et largement perfectible, comme il montre à travers l’étude d’un très vaste corpus. L’intégration scolaire de la bande dessinée se heurte encore souvent à des effets de positionnement malheureux, et des activités sans grande pertinence, insiste Jean-Maurice Rosier, liés à son appréhension réductrice comme paralittérature. Et pourtant, au regard de sa richesse artistique, le médium présente d’immenses potentialités éducatives. A la croisée de différents champs théoriques, la BD occupe une place stratégique pour établir des liens entre la littératie traditionnelle et les nouvelles formes de la culture médiatique, affirme Marianna Missiou. Sa nature séquentielle et en partie elliptique est propice à l’enseignement explicite de la compréhension et au travail des inférences logiques. Elle permet en outre d’enseigner la stéréotypie, sur un plan à la fois littéraire (stéréotypes de genre et de personnages) et social (stéréotypes sur les groupes humains), en favorisant l’objectivation critique des représentations partagées. L’analyse de son langage, iconique, textuel et plastique, facilite le passage vers une lecture distanciée, sensible aux stratégies narratives, car les effets de composition sont littéralement visibles, au sein des planches, pour peu que l’on apprenne aux élèves à exercer leur regard. Au rebours des idées préconçues sur sa facilité de lecture, la bande dessinée est une forme d’expression « résistante », par son apparence multimodale, mais aussi par les multiples jeux qu’elle met en œuvre, avec la langue, l’imagerie collective, les anachronismes, les références intertextuelles et inter-iconiques. En provoquant les lecteurs à un jeu de fantaisie, de découverte et de subversion, elle favorise une posture active de lecteur interprète. Marianna Missiou affirme en outre que le médium a beaucoup à nous apprendre sur les expériences subjectives de lecture, qui sont celles du lecteur empirique. La prégnance de « cases mémorables » se prête en effet à la constitution de carnets de lecture, à la collecte d’impressions, l’éveil d’associations, pour une autre approche de l’acte de lire, plus intime et moins formaliste. Sur le versant de la production, la BD permet selon elle de renouveler la didactique de l’écrit en développant la création scénaristique. Promouvoir en classe l’étude spécifique du scénario, en se centrant sur les sous-bassements éthiques de la « dramaturgie » au sens où l’entendent Lavandier et Robert Mc Kee, ou sur les enjeux de la tension narrative, comme y invite Raphaël Baroni, constitue du reste une voie à frayer, pour renouveler la pédagogie littéraire et sortir des stéréotypes scolaires où s’enferre l’étude des structures narratives.

L’ouvrage Bande dessinée et enseignement des humanités montre ainsi combien la bande dessinée peut se situer au cœur des démarches théoriques qui informent les tendances éducatives contemporaines. Nicolas Rouvière effectue à cet égard une clarification. La priorité de l’enseignement scolaire demeurera toujours l’atteinte des objectifs d’apprentissage qui sont les siens. Aussi est-il normal que l’intégration de la bande dessinée comme support d’étude se fasse tout d’abord sur le mode de l’usage, et que la BD soit pensée au service de finalités éducatives qui lui sont extérieures. Mais une fois ce cadre posé et admis, il demeure selon lui une grande marge de manœuvre dans la façon d’aborder l’étude de la bande dessinée en classe.

De ce point de vue, l’ensemble de l’ouvrage Bande dessinée et enseignement des humanités atteste combien la réflexion pédagogique et didactique sur la bande dessinée fait preuve aujourd’hui d’une maturité à même d’impulser ou de renouveler dans le bon sens les pratiques de classe. Tous les contributeurs qui rendent compte des expériences qu’ils ont menées dans leur discipline montrent en effet un recul réflexif qui déjoue les risques d’une instrumentalisation grossière du médium.

Dans le domaine de l’enseignement de la littérature, l’étude privilégiée d’albums adaptés de textes littéraires fait souvent craindre un usage « marchepied » de la BD, au service de la compréhension du texte source. Or Jean-Paul Meyer s’affranchit du débat axiologique sur la fidélité des adaptations, pour montrer combien l’intérêt d’une transposition en bande dessinée est de « donner à voir », littéralement, les particularités sémiotiques, narratives et énonciatives selon lesquelles une BD raconte une histoire. Lorsque le médium est travaillé de l’intérieur par la contrainte textuelle, comme c’est le cas dans l’adaptation BD des fables de La Fontaine, l’étude de la reproduction intégrale du texte source peut même avoir pour effet de questionner les particularités sémiotiques du langage BD, montre Brigitte Louichon. Guillaume Perrier, quant à lui, inscrit l’adaptation BD de La Recherche du temps perdu de Proust dans une approche culturaliste en réseau, qui interroge la place de l’œuvre source dans les représentations culturelles, ce qui est une façon de problématiser l’œuvre elle-même, tout en étudiant de près les spécificités de chaque discours par la bande.

L’étude d’un album de BD comme œuvre intégrale, qui est encore peu fréquente en classe, est désormais mieux balisée, à l’image de la culture didactique qui existe autour de l’album pour enfant, à l’école primaire. Elle appelle en amont la prise en compte de l’univers de l’auteur dans son ensemble, pour mieux mesurer la richesse de sa portée éducative, à l’image de l’oeuvre d’un Yvan Pommaux, étudiée ici par Christine Connan-Pintado. Elle requiert en outre une démarche didactique spécifique, qui associe des éléments de lecture textuels, iconiques et plastiques, tout en veillant à problématiser l’œuvre dans sa singularité, pour éveiller la curiosité des élèves et les mettre en situation active de questionnement. Dans l’étude en classe de Petit vampire va à l’école, Angélique Perronet accorde ainsi toute son importance à la mise en œuvre de situations-problèmes dans la classe, que ce soit pour créer une accroche stimulante dès la première séance, cerner l’esthétique générale de l’œuvre, étudier la double-tonalité du récit, identifier les stéréotypes génériques, reconstituer une séquence narrative, oraliser les dialogues, ou faire produire une double-planche qui lève un mystère sur un pan de l’histoire. Nicolas Rouvière, dans sa tentative de modéliser les dispositifs d’activité et de questionnement, insiste quant à lui sur deux stratégies inverses et complémentaires : tout d’abord la dissociation des composantes textuelle, iconique et plastique du récit et de la planche, qui consiste à abstraire un élément porteur de sens, afin que l’effet de sa réapparition soit plus saillant (fragmentation de la linéarité du récit, dissimulation d’une vignette ou d’un élément textuel, dissociation du texte et de l’image, dissociation entre dialogue et récitatif, fragmentation de la planche sous forme de puzzle de vignettes, etc.) ; d’autre part un travail de mise en lien et d’analogie thématique ou structurelle, que ce soit à l’échelle d’une section de pages, ou bien à l’échelle de la planche, de la bande ou des vignettes. Il s’agit alors de convoquer simultanément toutes les composantes textuelles, iconiques et plastiques du langage BD, pour montrer comment leur articulation participe à l’effet de sens. Ce travail de mise en lien, qui peut conduire à la création de découpages et de mise en page inédites, trouve un prolongement dans la mise en réseau avec d’autres supports littéraires ou plastiques (peintures, photographies, romans, BD, etc.).

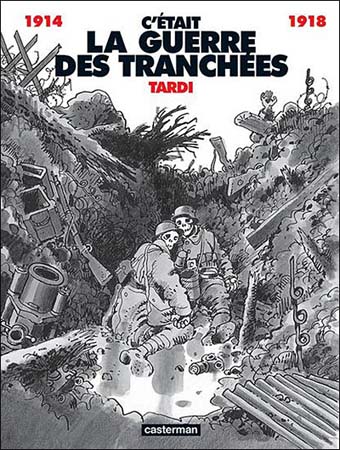

Dans le domaine de l’enseignement de l’histoire, les fictions historiques en bande dessinée constituent un support privilégié pour développer en classe une histoire sociale des mémoires. Dans l’analyse d’une œuvre, il convient toutefois de bien distinguer avec les élèves l’étude des influences esthétiques, l’étude de « l’effet d’histoire » et celle des strates mémorielles, comme le montre Vincent Marie à propos de l’œuvre de Tardi, C’était la guerre des tranchées. La BD historique porte parfois sur des mémoires victimaires faisant l’objet d’une incitation officielle au « devoir de mémoire », émanant de circulaires des Recteurs et des Inspecteurs d’académie, comme c’est le cas pour la mémoire de l’Holocauste. Le médium permet alors de substituer à la notion controversée de « devoir », jugée ambiguë et dangereuse, en raison de son caractère émotionnel, institutionnel et obligatoire, la notion plus humaniste et citoyenne de « travail » de mémoire, en intégrant la BD dans un réseau de lecture et de documentation historique. La création de planches, à partir d’un fonds d’images d’archive retravaillées sur logiciel, constitue alors une modalité intéressante d’appropriation de la mémoire, comme le montrent Sylvie Dardaillon et Christophe Meunier, tout en permettant de garder une distance nécessaire, grâce à l’effet de déréalisation inhérent à l’aspect graphique des productions.

Repensée par ailleurs dans le cadre plus large de l’histoire culturelle, définie comme une histoire sociale des représentations, la BD peut véritablement prendre statut de document historique, pour témoigner de l’imaginaire collectif de l’époque dans laquelle elle s’inscrit. C’est ainsi que Thierry Crépin fait étudier en classe de lycée les représentations antisémites et racistes qui émaillent les histoires de certains illustrés pour la jeunesse, sous l’Occupation. Il convient alors d’être au clair sur la méthodologie à adopter, pour étudier la bande dessinée à titre documentaire en cours d’histoire. Joël Mak dit Mack distingue plusieurs axes d’étude, selon qu’il s’agit de faire l’analyse critique de « l’effet d’histoire » dans les fictions historiques, d’analyser le point de vue qui s’exprime dans toute œuvre de fiction, ou de démêler la part d’objectivité de l’investigation journalistique, dans les récits subjectifs de la BD-reportage. Il apparaît alors que la bande dessinée constitue un formidable « document-problème » pour impulser chez les élèves un recul métacognitif, une réflexion au second degré sur le statut de document historique, mais aussi sur l’épistémologie de la discipline et les possibilités de son enseignement.

L’intégration de la bande dessinée dans les cours de langue et civilisation interroge quant à elle les phénomènes d’interculturalité et oblige chacun, enseignant et élève, à se décentrer, pour que soit possible l’acculturation à d’autres traditions médiumniques et narratives, comme en témoignent les expériences en contexte non (majoritairement) francophone de Marc Blancher et Jean-Pierre Thomas. Si la bande dessinée constitue un véritable « document authentique », riche de sa mixité linguistique et des traits culturels liés à son sujet ou son contexte de production, on passerait néanmoins à côté de sa spécificité, à s’en tenir à ces seuls aspects de langue et civilisation. Tatiana Blanco Cordon et Sylvie-Martin Mercier, proposent à ce titre différentes modalités pour intégrer dans leurs objectifs disciplinaires une véritable approche littéraire et plastique du médium.

Ainsi pensée et déclinée, l’intégration de la bande dessinée dans l’enseignement de la littérature, de l’histoire, des cours de langue et de civilisation, n’a sans doute pas à rougir des modalités nouvelles qui sont les siennes. Car la poursuite d’objectifs d’apprentissage, inhérents à chacune des disciplines, n’empêche pas simultanément une étude du médium pour lui-même, ainsi qu’une appréhension des oeuvres d’auteur dans leur singularité.

Gageons même qu’ainsi entendue, la pédagogie à son tour se montre tout à fait créative. Angélique Perronet et Nicolas Rouvière, lorsqu’il s’agit d’étudier une œuvre intégrale, illustrent ainsi combien la conception d’une séquence pédagogique, avec les objectifs d’apprentissage qui lui sont propres, fonctionne à la manière d’un petit scénario : elle obéit elle aussi à une recherche de dramaturgie, dans la façon de déconstruire le livre et de reconstruire son approche, dans l’optique d’un enseignement qui mette à tout moment les élèves en éveil, en haleine, en situation active de questionnement critique. Afin de ne pas décrier a priori ni outre mesure les efforts réalisés au sein des pratiques enseignantes, il conviendrait du reste de se souvenir que la bande dessinée entretient une certaine dette, à l’égard du domaine éducatif. L’inventeur européen du médium, en la personne de Rodolphe Töppfer, n’était-il pas un pédagogue ? Et ne destinait-il pas sa littérature en estampe à la distraction de ses élèves ? N’oublions pas également ce que l’invention du médium doit à l’instruction populaire par l’image. Au même titre que les gravures narratives d’un Hogarth ou d’un Rowlandson, au même titre que le style rapide et enlevé de la caricature révolutionnaire, l’imagerie d’Epinal constitue l’un des ancêtres du médium, en habituant les lecteurs à la contemplation d’un multicadre et en proposant moult adaptations en images de petits récits (chansons, fables, contes, récits de bataille, etc).

Il est enfin un dernier argument, affirme Nicolas Rouvière, sans doute le plus décisif, pour reconsidérer sans mépris aucun, l’apport que peut représenter la sphère éducative pour une meilleure connaissance de la bande dessinée. En effet, les difficultés à caractère didactique, que rencontrent les enseignants, quand il s’agit de faire étudier la BD en classe, correspondent très souvent à des nœuds épistémologiques qui se trouvent au cœur de la spécificité du médium. Ainsi en va-t-il de la notion d’hypercadre, qui a constitué l’une des difficultés les plus importantes pour la théorisation sémiotique de la bande dessinée. Jean-Paul Meyer en établissant une analogie entre l’hypercadre et l’hyperthème textuel, en tant que matrice de production des contenus de la planche, et tête de réseau ramifiant les parcours de lecture possibles, apporte un nouvel éclairage sur la façon dont les progressions thématiques tabulaires, les cheminements visuels transversaux, se donnent à lire et à voir à travers la planche. Cette analogie de fonctionnement montre du même coup certaines limites des typologies actuelles sur les différentes sortes de planches. Or c’est bien le souci éducatif de mieux faire percevoir aux élèves la notion de thème, qui le conduit à cette contribution théorique. Autre exemple : Marianna Missiou pointe la situation inattendue dans laquelle se trouvent certains élèves, habituellement bons scripteurs, lorsqu’ils se révèlent incapables, après l’étape de l’écriture du synopsis, de passer à celle du scénario, en articulant découpage et mise en page. C’est qu’on touche là à une compétence narrative essentielle, le plus souvent ni soupçonnée, ni valorisée à l’école : l’aptitude spécifique à penser en images et à prévisualiser ce que l’on veut raconter. Qu’il existe une compétence narrative qui ne soit pas linguistique mais bel et bien iconique, comme se sont évertués à le démontrer sur un plan théorique Harry Morgan et Thierry Groensteen, relève du constat d’évidence le plus empirique, dans les pratiques de classe, signe qu’il y a aussi quelque chose à apprendre du côté des pratiques enseignantes qui se confrontent à la didactisation du médium BD.

Ces quelques remarques invitent donc à prendre en considération une approche originale : aborder la BD par les problèmes didactiques que pose son enseignement, c’est aussi faire progresser la connaissance du médium en lui-même, et celle de son fonctionnement sémiotique. Il convient sans doute de prêter la plus grande attention à l’analyse de Tatiana Blanco Cordon sur les rapports texte-image. La méthode qui consiste à effectuer une lecture « littérale » de l’image pour en déduire des expressions linguistiques, semble en effet approcher d’assez près le nœud d’imaginaire où la création iconique, parfois, s’origine. Serait-il possible que celle-ci ait sa source dans un « texte souterrain », qu’elle procède de certaines expressions de la langue qui la parlent à l’avance ? Ceci n’est sans doute pas très nouveau pour la psychanalyse, qui situe depuis toujours le travail psychique à l’intersection des liens au corps, au mot et à l’image. Mais Tatiana Blanco Cordon, en renversant les notions barthienne d’ancrage et de relais, tout en proposant une lecture pluri-vectorielle des planches, aboutit ici à des énoncés littéraux – une « lettre » de l’image – qui redonnent toute leur profondeur de sens à ces mises en scène par la bande. Voilà sans doute une piste qu’il faut suivre à l’avenir de façon plus systématique, pour l’analyse des œuvres d’auteur. Rappelons en dernière instance que cette heureuse initiative procède d’une pratique enseignante : tout part du souci linguistique de faire verbaliser les images pour l’apprentissage de l’espagnol langue étrangère.

La réconciliation entre théoriciens, critiques et pédagogues est aujourd’hui une nécessité pour tous les amoureux des littératures dessinées, plaide Nicolas Rouvière car nous serions à un moment charnière de l’évolution du médium et de sa réception. D’un côté, la numérisation des œuvres, associée au développement dans les classes de tableaux blancs interactifs (TBI), peut laisser espérer à moyen terme la résolution des problèmes de coût et de support matériel qu’implique pour l’étude l’acquisition d’albums dans la classe. Mais parallèlement, force est de constater que la culture BD souffre de la disparition de médiations essentielles, comme pouvaient l’être les hebdomadaires. L’âge d’or que semble vivre le médium en raison de l’augmentation continu de la production pourrait bien être en trompe l’oeil : car la réalité dans les classes est plutôt celle d’une érosion du lectorat et d’une désacculturation lente et progressive à la bande dessinée, liées à un déclin plus général de la pratique du livre. L’école a donc aujourd’hui un rôle essentiel à jouer pour (ré)éduquer les jeunes à la BD.

A travers la bande dessinée, il s’agit bien de défendre la littérature en général et au-delà l’enseignement des humanités au sens large, précise Nicolas Rouvière. Car le contexte général dans lequel s’inscrit cette ambition est celui d’une remise en cause des Humanités, dans toutes les démocraties du monde, tant dans l’enseignement primaire et secondaire qu’à l’Université. Tendanciellement considérées par les politiques comme inutiles, dans une période où les pays doivent se défaire du « superflu » afin de rester compétitifs sur le marché mondial, les Humanités pourraient en outre s’effacer devant la nouvelle économie de l’information et de la connaissance, postulée comme auto-suffisante, au détriment des cultures de l’interprétation. Si un mouvement de défense est urgent et nécessaire, le risque existe cependant que les discours de justification se fassent sur le mode du repli, prévient Nicolas Rouvière. Car entendues en leur sens traditionnel, les Humanités sont le lieu par excellence de la Lettre, de la traduction, du commentaire, en raison de la puissance évocatrice et suggestive de l’écrit, qui lui donne une résonance historique et symbolique sans égal. Ainsi, certains défenseurs de leur discipline entendent instaurer une coupure radicale avec le monde de l’image. La volonté d’intégrer l’étude de la bande dessinée dans l’enseignement des humanités, et spécifiquement celui de la littérature, participerait-elle alors sans le savoir de la dilution du champ humaniste, au profit des tendances à la mode : la communication, l’information, et le tout médiatique ?

L’ensemble de l’ouvrage Bande dessinée et enseignement des humanités vise au contraire à montrer tout le bénéfice possible de cette intégration, pour questionner les œuvres dans leur singularité et permettre le développement d’une véritable posture de lecteur interprète. La bande dessinée mérite d’avoir toute sa place au sein de l’enseignement scolaire, aux côtés d’autres formes d’expression littéraires. Gageons que les Humanités y gagneront en prime l’opportunité de rebondir là où on ne les attend pas.

Autres comptes-rendus de cet ouvrage disponibles sur Internet :

Télécharger cet article au format pdf