Anne Herbauts ou l'envol du quotidien

Avec elle, on a le sentiment que tout est toujours en suspens, qu’il suffirait d’un rien ; elle donne de la valeur aux moindres petites choses, du souffle aux moindres instants. Avec elle on est dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, on écoute le monde respirer et on sait qu’il est là, tout entier dans ses albums, entre les pages qu’on tourne, dans l’incertitude la plus vive et le questionnement le plus léger. Rencontrer Anne Herbauts est un moment privilégié, tout comme l’est chaque instant passé en compagnie de ses livres.

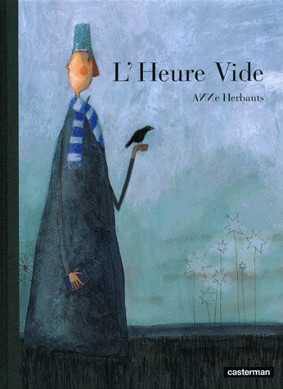

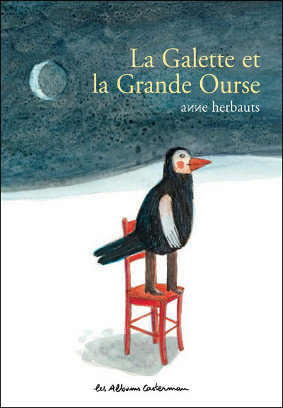

Elle a reçu des prix, des honneurs, mais ce n’est pas de ça qu’on a envie de parler lorsqu’on est en face d’elle. On a juste envie de parler de toutes les interrogations qui courent, en filigrane, au cœur des si belles pages qu’elle compose. Les ouvrages d’Anne Herbauts touchent à l’universalité des sentiments humains, plutôt les infimes, plutôt les hésitants, plutôt les fugitifs. Ses dessins, ses peintures, ses collages viennent à la rencontre des mots, chaque composition est une manière généreuse d’ouvrir le sens, de prolonger l’instant ; livre après livre, elle chuchote cet envol du quotidien vers une inspiration inquiète.

Sylvie Neeman : Vous êtes une artiste, Anne Herbauts, mais vous êtes aussi une théoricienne, indubitablement, et ceci vous distingue de l’immense majorité de vos collègues, qui pour la plupart n’aiment pas commenter ce qu’ils font, expliquer ce qu’ils cherchent…

Anne Herbauts : Je ne me sens pas une théoricienne, peut-être parce que j’estime que je n’ai pas de gros bagage culturel, je n’ai pas tellement suivi de cours théoriques. En revanche, je crois que je comprends pour quelle raison les gens ont cette impression : c’est parce que je travaille entre le texte et l’image, autrement dit dans un espace qui en réalité n’existe pas, un espace complètement abstrait, alors je suis bien obligée de construire des liens, d’imaginer des fils, quelque chose qui apparaisse et concrétise en quelque sorte cette pensée du livre. Cette pensée devient donc très concrète, tangible et je parviens à l’exprimer, en partie, du moins.

Vous aimez utiliser un vocabulaire très concret, très terre à terre, pour évoquer l’écriture, vous empruntez les mots de l’artisan, de l’ouvrier, du meunier parfois, ou du couturier, j’ai envie de dire que vous prenez l’écriture à bras le corps…

Du géologue, aussi. C’est ainsi que je fonctionne, je n’arrive pas à être dans l’abstraction pure dans ma tête. Je fais certaines choses instinctivement, mais la pensée du livre, sa construction mentale devient vite très réelle et donc j’arrive à en parler, j’aime en parler, et avec ce vocabulaire-là, c’est celui qui me convient le mieux.

Comment naît un livre ? De quelle nécessité et de quelle manière?

Quand je construis un livre, mon plaisir c’est de jouer entre le texte et l’image. C’est vraiment ça qui importe. Parfois je vois de façon concrète mes cheminements de pensées, les interstices. C’est là que j’écris. Par exemple, j’ai commencé à travailler sur le point, je veux faire un livre sur le point. Ce « point » de départ est une base à la fois très solide et très ouverte, il peut se traiter de mille manières. Il me faut du terreau en quelque sorte, pas juste une surface, je dois pouvoir installer un sol, qui nourrit, qui solidifie, une base sur laquelle des strates vont pouvoir s’édifier, puis, en surface, des arbres, des « bifurcations végétales narratives », avec leur envers en racines sous terre. Et après un moment, le livre, son terreau, son espace-temps va prendre le dessus, va mener. Tout va converger vers ce même thème, le point…

Puis vous faites des croquis, un chemin de fer ?

Je ne fais presque jamais de croquis. Cela fait plus d’un an à présent, par exemple, que je prends des notes sur le point ; et je prends aussi des notes écrites sur l’image, les images. Des mots en guise de croquis, l’image n’est pas encore là, ou plutôt apparaît en vocables. Puis je fais le chemin de fer, c’est une étape importante car les idées deviennent à ce moment vraiment un livre, je donne un rythme, je fais des choix… C’est l’écriture TEMPS du livre. Un mot devient une image, alors. Et des images, des mots. Tout se mêle et s’éclaircit à la fois.

Il y a des passages, un mot devient une image, et une image devient un mot…

Depuis toute petite j’ai une vraie délectation pour l’image. Que le mot devienne une image et que l’image devienne un mot, ce sont pour moi des situations quotidiennes. J’aime les métaphores, je suis plus du côté des métaphores que de celui du symbole (le symbole ferme, la métaphore ouvre). La métaphore, comme la ponctuation, la répétition et les inversions grammaticales permettent de réinterroger les mots. Le mot chaise, par exemple, il faudrait parvenir à voir à nouveau une chaise ; chez moi, j’ai des cafetières, plusieurs cafetières, ce n’est pas parce que je fais une collection ; si je les mets ensemble, c’est pour qu’elles bavardent entre elles ; et quand on étête de vieilles haies de hêtres, je vais chercher ces bouts d’arbres émondés, sans feuilles, je les place dans des pots. Par ce geste, je déplace un bout d’arbre pour le planter dans un nouvel univers et je recrée un nouvel arbre, ou plutôt un nouveau mot « arbre », je donne un nouveau sens à cette métonymie concrète, à ce bras de l’arbre. Ce n’est pas décoratif, c’est narratif. Peut-être une linguistique domestique?

Avez-vous des tableaux sur vos murs, des dessins, des reproductions ?

Non, je n’ai pas « de visuels» chez moi, je n’aime pas les images encadrées, les tableaux. Il y a trop d’images autour de nous. Et je bloque souvent autour des images, je ne peux plus en peindre juste pour me faire plaisir. A présent je dois avoir quelque chose de fort à dire pour passer du temps sur des images. Et je n’aime pas les images légères, je veux du lest, du lourd. De la strate, du terreau. Le plaisir, le jeu, oui, mais pas la gratuité. Je ne peux pas juste m’amuser. Et je ne veux surtout pas m’ennuyer, j’ai besoin de trouver des images indispensables.

Vous n’aimez pas les images trop belles, trop parfaites, vous semblez rechercher même un certain déséquilibre…

Disons une certaine maladresse. Je ne recommence pas plusieurs fois mes images, c’est aussi pour cette raison que je ne fais pas de croquis, si je dessine plusieurs fois la même image, je connais trop le chemin, or il faut garder une sorte de maladresse, une maladresse juste. L’humain, c’est la maladresse. Si on veut écrire sur l’humanité, il faut une maladresse.

Et la façon dont vous écrivez votre nom, Anne, avec ces deux n majuscules et comme vus dans un miroir, il y a une double inversion, inversion des règles habituelles, les majuscules ne se mettent pas au milieu des mots, et lettre-reflet…

Cela date de l’école, il y avait quatre Anne dans l’atelier, et il fallait bien qu’on puisse se distinguer. De façon générale, je n’aime plus les majuscules, et j’aime le basculement lié aux inversions, permutations. Perturber les usages, la lecture, le regard, c’est le réveiller, l’aiguiser. Les NN inversés : ni lettre, ni signe, une presque-image, entre-deux, c’est ce qui est intéressant.

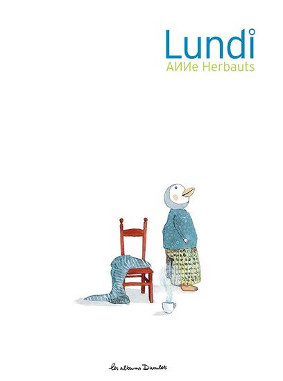

On a le sentiment que vous multipliez les « entrées » dans vos livres, les expérimentations. Le papier qui s’affine avec Lundi, les fenêtres à soulever avec Petites Météorologies, le toucher avec De quelle couleur est le vent ? Vous allez toujours plus loin dans l’expérience de la lecture...

Avec Lundi, je voulais parler du temps, le livre c’est du temps, du moment qu’on fait un livre, on parle du temps. En plus, mon éditeur chez Casterman m’avait proposé d’utiliser des papiers spéciaux, j’en ai profité ! J’aime travailler sur toutes les facettes du livre, physiquement, « travailler », « faire parler » le papier, le pli, la couture, les tranches, l’objet, les espaces, pour faire émerger, pour écrire dans l’invisible, l’impalpable, les interstices du livre. Le grammage du papier, de plus en plus léger pour Lundi, les fenêtres, le Toc Toc Toc sonore et physique du cartonné qui porte ce titre. Ecrire un livre, c’est écrire à tous les niveaux. De quelle couleur est le vent ?est un livre pour tout le monde, pas seulement pour les aveugles. Je n’ai pas fait un livre « classique » pour malvoyants, je n’ai pas mis des formes en relief, mais j’ai décalé les « traductions » tactiles, par exemple dans les effets du sol de la maison, les trous du visage, le choix de ce que je tentais de transcrire en cet autre langage tactile, je voulais là aussi une autre lecture de l’image ; je voulais changer les codes, affiner les sensations, induire à lire autrement, même si ça peut perdre un peu le lecteur.

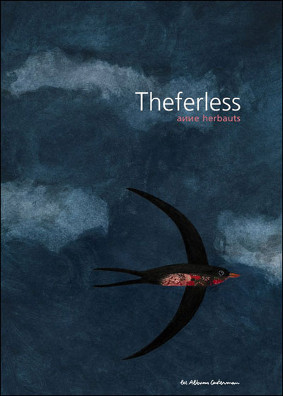

Et avec votre dernier album, Therferless ?

Avec Theferless, j’étais dans le débordement, le débordement de bleu ; ce bleu des dernières pages, je voulais qu’il déborde sur la tranche du livre… Le livre est un support tellement fort et vaste, avec ses simples plis de papier, qu’il déborde sans cesse, c’est là sa richesse et sa prodigalité. Et la joie de travailler dans ce « support », cet espace, plutôt.

Dans quel sens allez-vous encore y travailler ?

Eh bien par exemple, un livre sortira au début de l’année prochaine, un livre impossible, le plus difficile jusqu’à présent, un album de 68 pages, ce qui est généreux pour un album, et pourtant cela ne me semblait jamais suffisant. C’est un livre sur l’amour, et l’amour est indéfinissable. Le livre m’a sauvée, par ses propres limites physiques. J’ai dû inscrire l’amour en 68 pages, et les pages le laisseront ensuite déborder sans limites « hors du livre » à chaque lecture. Il s’intitule Je t’aime tellement que… et la suite du titre que j’ai les chaussures qui vont toutes seules débordera sur la quatrième de couverture. Faire un livre c’est enlever beaucoup, et construire, pour ne pas trop dire, et laisser écrire le livre-même.

La petite sœur de Kafka (de François David) et Ici Londres (de Vincent Cuvellier) sont deux des rares livres dont vous n’avez pas écrit le texte. Est-ce un hasard si ces livres-là avaient une portée politique, idéologique, et bien sûr aussi humaniste ? Vous êtes-vous dit, au moment d’accepter de les illustrer, que c’était là un registre important, mais dont vous ne seriez pas forcément la meilleure porte-parole ?

On m’a proposé ces textes ; ce qui m’a plu dans Ici Londres, c’est que ce n’était pas des phrases, une histoire classique. Il y avait beaucoup de jeu possible, d’images dans l’écriture poétique des phrases, mais il y avait aussi, derrière les mots, des morts, il fallait tenir compte de tout cela. J’ai alors installé un jeu graphique qui me donnerait l’ossature du livre et les limites de sa construction – ces phrases pouvaient ne jamais finir, puisqu’il n’y avait pas de narration ; la règle du jeu serait qu’il devait y avoir des points rouges sur chaque image, ce serait le fil conducteur, des points rouges détournés en fruits, en arbres, en radis, jusqu’à l’image inversée des parachutes de la phrase finale annonçant le débarquement. C’était à nouveau une expérience étonnante, parce que je n’arrivais pas à trouver l’image finale du livre, et soudain ça s’est fait tout seul, c’est le livre qui a permis les parachutes, le basculement, le dénouement de l’hHistoire… Et pour La petite sœur de Kafka, le texte m’avait beaucoup plu, mais j’ai eu beaucoup de peine à faire des images, je ne voulais vraiment pas être dans le symbole froid, j’ai cherché à cerner Ottla, j’ai travaillé à partir d’images de la mère de Kafka et de Kafka lui-même, pour trouver son visage, je voulais la faire apparaître et disparaître en même temps. Puis pour l’impression, j’ai demandé à l’éditrice de surencrer la couverture, et lorsque j’ai reçu le livre, cette odeur d’encre m’a sauté au visage et c’était si bienvenu, magie du livre jusqu’à l’odorat !

Revenons sur le temps, puisque le livre semble être à vos yeux l’incarnation du temps, le lieu du temps ; pouvez-vous nous expliquer mieux cette façon d’envisager le livre ?

Le temps est partout dans le livre ; il s’inscrit dans le texte, l’image, le papier. Le temps c’est aussi le rythme, la scansion, les vides, les blancs. La ritournelle aussi, c’est le temps, la répétition, la mémoire, afin que tout ne s’échappe pas, qu’on retienne les choses.

Avez-vous le sentiment d’écrire des livres pour les enfants ?

Je fais des livres et c’est tout. Je sais que j’ai aussi un gros lectorat adulte et j’en suis très satisfaite. Pour le prochain livre sur l’amour, il y a plusieurs niveaux de lecture. Comme l’amour et ses densités.

Vous êtes traduite, beaucoup, et dans beaucoup de langues ; vous qui semblez accorder tant d’importance à l’insaisissable du langage, à l’impondérable, à ce qui nous échappe et pourtant est là, tout ce avec quoi on doit composer au moment où le mot s’impose, l’étymologie, le hasard d’une sonorité, les homonymes, la polysémie... Comment supportez-vous le fait que les autres langues ne peuvent certainement pas maintenir ce même degré de complexité ?

J’essaie de ne plus trop m’en occuper, mais de veiller tout de même ; lorsque je connais des personnes capables de me donner leur avis sur une traduction, je le leur demande. Je mets des limites, mais on ne peut pas tout voir. Et puis j’ai assez confiance dans l’équipe de Casterman. Ils m’ont déjà entendue parler de mes livres, et sont conscients, je crois, de ce qu’il y a dedans, de ce qui importe pour moi. Je travaille avec l’équipe Casterman depuis plus de 10 ans et, dans ses choix, chacun essaie toujours de faire au mieux. L’économie du livre fait partie du livre, de l’écriture aussi.

Et lors de l’impression ? Etes-vous présente, attentive ?

On imprime des épreuves, je corrige ces épreuves, plusieurs fois. Mais je ne m’entête pas à vouloir reproduire les originaux. Ce qui compte, c’est l’uni du livre, le ton, l’ensemble. Je fais des livres, donc c’est le livre qui compte, pas les originaux.

Vous vous partagez entre deux maisons, Casterman et Esperluette, l’une grand public et l’autre plus confidentielle…

Et quelques autres maisons aussi… Avec Esperluète, mes livres sont différents, parfois un peu plus expérimentaux. La maison d’édition, comme le format ou le papier, porte le livre. Certains livres sont plus fragiles, plus lents, plus. Un tirage à 10000 eemplaires ou 2000, 3000, cela s’inscrit aussi dans le rendu du livre et donc cela passe dans la lecture. Esperluète diffuse bien, ce n’est pas tant une question de « confidentialité », mais plus de fragilité du livre, du propos du livre, de la parole de l’ouvrage. Je souhaite bientôt travailler sur l’écriture, mon chemin d’écriture, une histoire de l’écriture, des traces, des tentatives, du babil à la phrase, du caillou à l’image, c’est déjà pensé au départ pour Esperluète, c’est dans l’écriture du livre, en partenariat avec l’éditrice Anne Leloup.

Faites-vous autre chose que des livres, aujourd’hui ?

Je ne fais plus beaucoup de rencontres scolaires, je trouve ça difficile et épuisant, tout doit aller si vite. Et je n’enseigne plus ; en revanche, je donne des conférences et j’aime beaucoup parler aux adultes, parler de mon travail. J’ai parfois une commande pour des affiches. Cela me plaît ponctuellement, qu’on me demande des choses qui n’ont rien à voir avec le livre, ça nourrit beaucoup l’imaginaire et réinterroge le support livre…

Votre culture, votre éducation belge, transparaissent-elles dans vos livres ?

Nous aussi nous avons trois langues, nous aussi nous sommes une sorte de pays de passage, je crois que ça a incité les écrivains belges à beaucoup travailler sur la langue, comme c’est souvent le propre de ces satellites de la France, et d’ailleurs beaucoup de grammairiens sont belges, on a ici à la fois une liberté et une autodérision joyeuse et caustique (le recul du pays sans frontières extérieures ?), un manque d’assurance aussi, lié sans doute à un manque d’identité. Pour ma part en tout cas, je me sens très européenne.

Acceptez-vous de nous parler un peu de votre enfance ?

L’enfance est fondatrice. Dès l’enfance je me suis émerveillée des jeux entre texte et image – comme tout enfant qui passe du babil à l’écriture. J’ai toujours aimé pratiquer les arts plastiques.

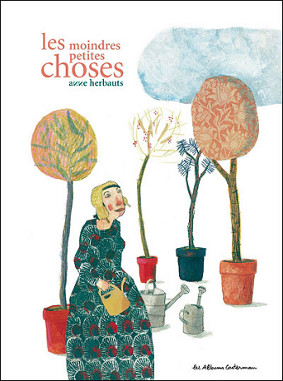

Dans ce numéro de Parole*, nous allons évoquer la mémoire, les souvenirs ; votre intérêt, votre fascination même pour le temps qui passe ne peut que s’y retrouver, pourtant j’ai le sentiment que vos personnages vivent dans le présent, intensément. Même si parfois ce sont les failles du présent, comme par exemple dans Les moindres petites choses...

Je ne sais pas si on peut parler de mémoire, mais je laisse des traces d’un livre à l’autre ; j’aime bien le mot faille, l’idée de trouées verticales…

Ce « trop » de Madame Avril, et de tant d’autres de vos livres, est-ce que ce n’est pas vous ? Est-ce que ce n’est pas finalement la meilleure façon de vous définir ?

Je parlerais d’une exacerbation d’une sensation. Du point. Picotement. Derme et écriture.

On essaie de sentir quelque chose, d’aller à l’essence de quelque chose, comme d’aller à l’essence d’un mot. Racines, bégaiement, étamine, points et échardes qui permettent de toucher entre mot et image. Trop et rien. Infiniment petit et infiniment grand.

* Une version condensée de cet entretien a paru dans le numéro 3/12 de Parole, le magazine de l'Institut suisse Jeunesse et Médias.

Découvrir un autre entretien avec Anne Herbauts sur ricochet-jeunes.org

Interview filmée de Anne Herbauts en relation avec De quelle couleur est le vent ?